スタッフ 川鍋です。

幼稚園・保育園・小学校から子どもが持ち帰る、立体的な作品の保管に困ったことはありませんか?

お客様からも「スペースも取るし、でも簡単に捨てるのも心が痛いし、どうしたらいいでしょう?」とご相談いただくことがよくあります。

そこで今回は、我が家の小学生の娘の作品をどのようにしているのかご紹介します。

捨てられない理由

子どもの作品って、その年齢に応じた可愛さがあって愛着がわきませんか?ヘンテコな絵ほど、オモロ可愛いんですよね。

その後成長して、それらしい作品ができあがってくると、一生懸命作った様子を思い浮かべて、ますますいとおしく感じたり。

『想い』が乗ってしまい、まるで作品が子どもの分身のような感覚。

もし子ども本人から「捨てないで」と言われてしまったら、さらに「作品=子ども」ように思えてしまうかもしれませんよね。

また、自分自身が過去に、大切なモノを家族に捨てられた苦い経験があると「私は子どもの思いを大切にしたい!」という気持ちが強くなることもあります。

いずれにせよ、作品に『想い』が乗っていることが「捨てられない」理由になるようです。

『想い』を味わいきる

作品への『想い』というのは自然に湧き起こること。それを無理に絶つのもなんだかシコリが残りそう。

そんな時は、思う存分『想い』を味わうのがオススメです。

なんとなく捨てられないから、とりあえず床に置いたり、棚の中にポイッとしまい込むのではなく、飾って眺めながら、『想い』を味わってみてください。

お子さんも、自分の作品を飾ってもらえたら嬉しいはず。

「どんな風に作ったの?」「これは何?」と、会話のネタにもなりますよね。一緒に話をするとさらに、大事に思っていることが子どもにも伝わります。

「飾ったあと」が決まっていると悩まない

さて、

飾ってから月日が流れ、気がついたら新鮮味なし。ホコリかぶり放題!なのが我が家。掃除はざっくり派です(笑)

改めてどうしたいか考えてみると、『想い』を味わいつくした、またはやっぱり思い出として取っておきたいに分かれます。

『想い』を味わいつくした

この場合は、清々しくサヨナラのタイミング。

大丈夫!作品を手放すからといって、子どもへの愛は変わりません。「子ども=作品」ではないんです。

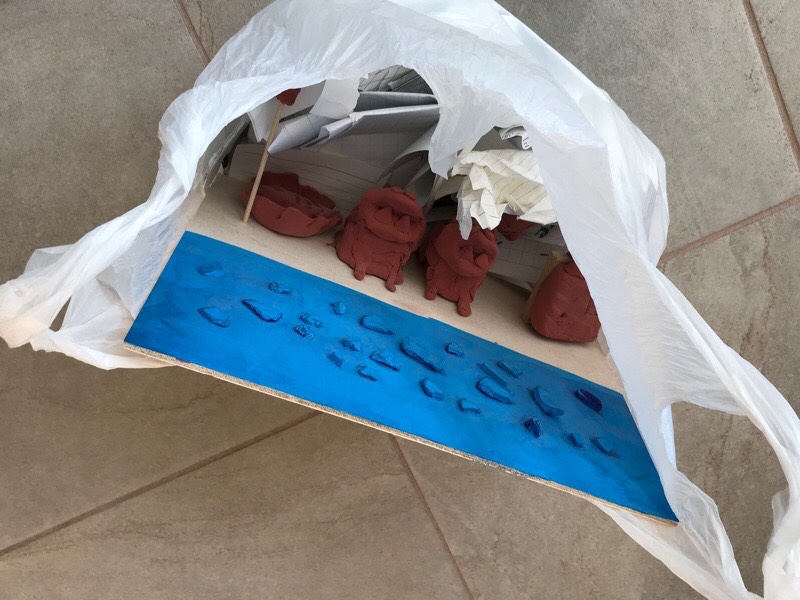

こんな木工作品にも座り(壊れないかドキドキした!)、お手製の靴は実際に履いて「もういらない」とのことなので、高校生の息子にギコギコ切ってもらい、小さくして無事に可燃ゴミへ。

ちなみに我が家では、手放す前に作品を写真に納めます。写真に撮るという儀式が娘と私にとって、さらに納得がいく方法です。ちなみに残す写真は、本人と作品を一緒に撮るとよりいい記録になります。

私は『想い』が乗りやすいタイプなので、手放すことに対して胸が痛む時期もありましたが、手放してできたスペースにはこれから新たにやってくる作品を迎えられる、と前向きにとらえることができるようになりました。

思い出として取っておきたい

こちらの場合は、ちゃんとスペースを確保する工夫をしています。

取っておきたいモノも、飾りたいのか、とにかく保管していればいいのか、で場所は違いますよね。

我が家では、飾りたい場合はすぐに、飾るスペースを決めます。「いつかどこかに飾ろう」だと、結局場所が決まらないまま床に置きっぱなしということになりがちなのです。

また、保管したい作品は、クローゼット内の引き出しに収めています。

この引き出しに収めるをルールにしているので、他の場所に無理やり押し込むことはしません。大き過ぎて収まらない時は、結局写真を撮って実物を手放すパターン。

手放すことは「諦める」というより、「大きいのは無理だよね、写真写真!」と前向きな感じ。

ここで気持ちをすぐに切り替えられるのは、さんざん飾って『想い』を味わいつくしたからかもしれません。

このように、我が家では子どもが作品を持ち帰ってから、保管・手放すまでの流れがあります。これなら親子が納得できるという方法なので、悩まずにすみます。

これはあくまでも我が家の場合で、万人にあてはまるというわけではありません。

私は大きな作品は手放したいタイプですが、ずっと残しておきたいと考えのもよし!そのためには飾るスペースを増やしたり、大きな収納場所を確保する必要があります。

自分たちがどうしたいのか、親子で一緒に試しながら、独自の【作品を持ち帰ってから保管・手放すまでの流れ】を決めてみてくださいね♪

結婚後はじめて多摩に住み、あまりの暮らしやすさに「たま愛」が育つ。インテリア好き・片づけ苦手。出しっ放し、開けっ放しのざっくりタイプでもできる簡単収納を推奨。「大丈夫~!」が口癖。片づけが苦手なお客様でも楽しくなる、とにかく明るいサポートが得意。